嘱託とは、特定の業務を正式な雇用関係なく外部に依頼することで、専門知識の活用やコストメリットを得られます。本稿では、まず嘱託の基本定義、契約形態、他の委託形式との違いをご紹介します。続いて、委託者・受託者の要件、業務特性、市場環境などが嘱託に与える影響を明らかにします。そして、成果評価や進捗管理など嘱託を分析する方法、受託者育成や契約改善などを通じて嘱託を向上させる施策もお伝えします。最後に、デジタル化やグローバル化など社会の変化における嘱託の将来展望と課題についても検討します。嘱託を理解することで、効率的な業務運営が可能になります。

嘱託とは

嘱託の基本定義

嘱託とは、一方が特定の業務や任務を、正式な雇用関係を結ぶことなく、他方に依頼することを指します。これは、企業や組織が自らの能力や資源の限界を認識し、外部の専門家や有能な個人に特定の作業を委ねる形式です。嘱託は、短期的な業務対応や、高度な専門知識が要求されるプロジェクトにおいて、効果的な手段となります。

嘱託の契約形態

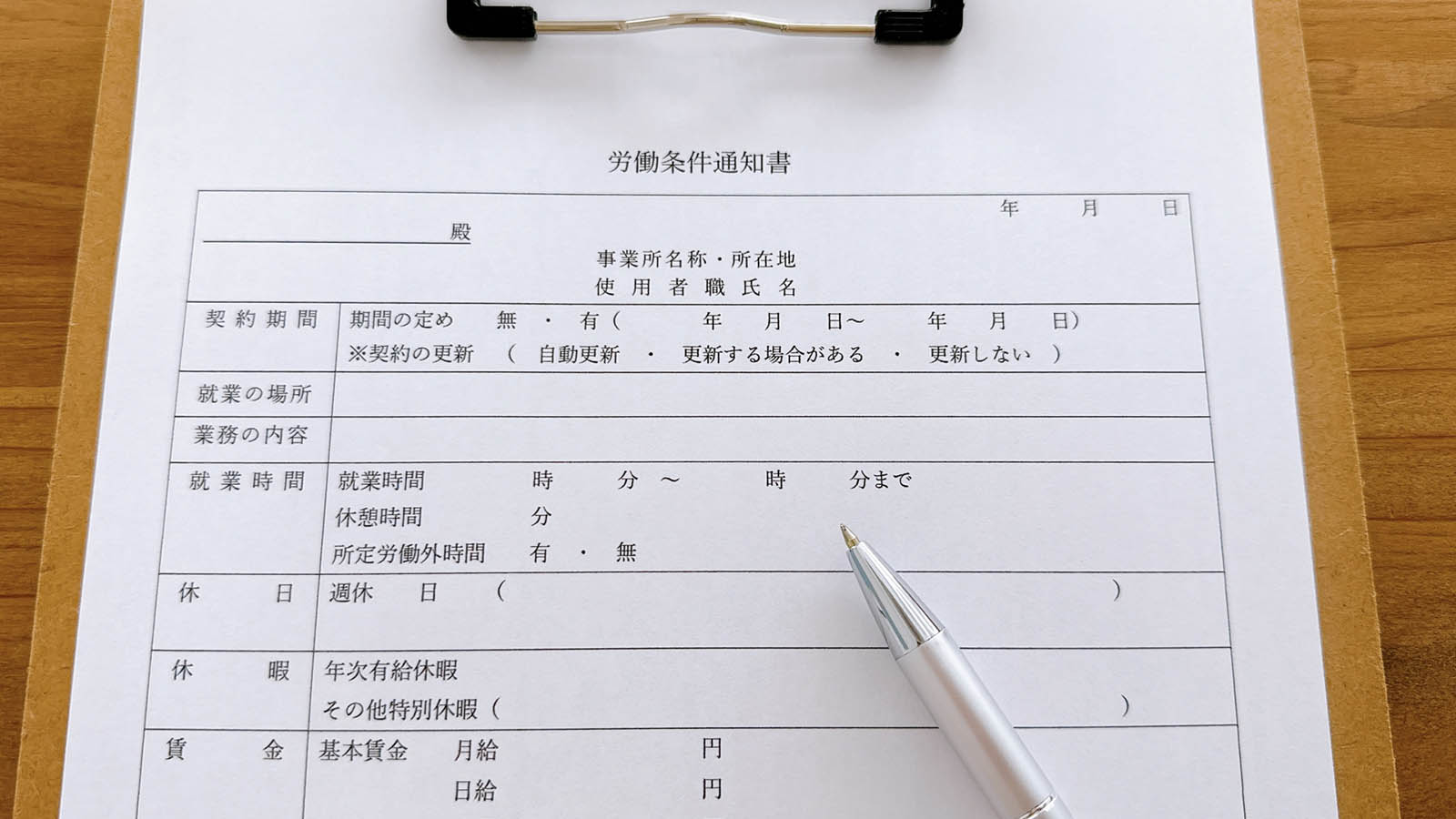

嘱託は主に契約によって成立します。契約書には、委託する業務内容、期間、報酬、成果物の要求などが詳細に記載されます。委託者と受託者は、これらの項目を合意の上、署名して契約を締結します。契約形態には、個別契約とフレームワーク契約があります。個別契約は、一つの特定の業務に対する委託を定めたもので、完了次第契約は終了します。フレームワーク契約は、一定期間内に複数の業務が生じた場合に、それらを取り扱う枠組みを定めたもので、各業務が発生する都度、詳細な追加契約が必要になることがあります。

嘱託と他の業務委託形式との違い

嘱託は、他の業務委託形式と比べて独自の特徴を持ちます。例えば、業務委託と比較すると、嘱託はより専門性が求められる傾向があります。業務委託は、一般的な事務処理や運営業務を外部に出すことが多いのに対し、嘱託は、法律や会計、医療、技術開発などの高度な専門分野での業務を委託する場合が多いです。また、アウトソーシングと違い、嘱託は通常、短期間で集中的に行われる業務に適用されます。アウトソーシングは、企業のコア業務を含む比較的長期的な業務を外部企業に移管することが多いのに対し、嘱託は、特定の課題を解決するための一時的な措置となります。

嘱託の重要性

嘱託は、企業や組織の運営において多くの利点をもたらします。まず、専門知識を迅速に獲得できます。自社では保有していない高度な技術や専門分野の知識を、外部の専門家を嘱託することで手に入れることができます。次に、コストメリットがあります。正式な雇用を行わないため、人件費や福利厚生費なようなコストを削減できます。また、業務の柔軟性が高まります。短期間の業務ピークや急な課題に対して、柔軟に対応できます。さらに、新しい視点やアイデアを取り入れることができます。外部の専門家が持つ異なる経験や思考方式が、組織に新たな活力を与えます。

嘱託の活用例

実際の企業活動では、嘱託が様々な場面で活用されています。法律事務所が大型企業に対して、企業合併や買収に関する法務サービスを嘱託されることがあります。この場合、法律事務所の専門家が、複雑な法規制を解読し、契約書の作成や審査などの業務を行います。また、ソフトウェア開発企業が、新しい機能の開発を短期間で完了させるために、外部のプログラマーを嘱託することもあります。これらの外部プログラマーは、自社開発者と協力して、新機能を高速で実装します。さらに、医療機関が、特殊な検査や治療を専門の医療チームに嘱託することもできます。これにより、医療機関は自らが保有していない高度な技術を活用して患者を治療することができます。

嘱託の影響要素

委託者の要件

委託者の要件は嘱託の成功に大きく影響します。まず、委託者は自社のニーズを明確にする必要があります。具体的な業務内容、目標、期限などを定義しておかないと、受託者が適切な作業を行えない可能性があります。次に、委託者は、受託者を選択する基準を設定する必要があります。専門知識、経験、過去の実績などを考慮して、最適な受託者を選ぶことができます。また、委託者は、契約条件を合理的に設定する必要があります。報酬、成果物の評価方法、変更管理などの条件を適切に設定することで、双方の利益を保証することができま。

受託者の能力

受託者の能力は嘱託の成果を左右します。高度な専門知識は当然のこと、問題解決能力も重要です。受託者は、委託された業務における問題を迅速かつ効果的に解決する能力を持つ必要があります。また、コミュニケーション能力も不可欠です。委託者との間で、業務の進捗、問題点、要求の変更などをスムーズに伝達できる能力があると、嘱託の進行がスムーズになります。さらに、時間管理能力も求められます。指定された期限内に成果物を完成させることができる能力を持つ必要があります。

業務の特性

業務の特性も嘱託に影響を与えます。業務の複雑性が高い場合、受託者の専門知識と経験がより重要になります。例えば、高度な金融派生商品の開発などの業務は、専門の金融エキスパートを嘱託する必要があります。また、業務の緊急性が高い場合、受託者の応急能力と時間管理能力が注目されます。例えば、突然の災害に対する復旧計画の作成などの業務は、短時間内に完成させる必要があります。さらに、業務の規模が大きい場合、受託者の組織能力と協調能力が重要です。例えで、大型イベントの企画と運営などの業務は、多くの人を組織し、協調させる能力が必要です。

市場環境

市場環境は嘱託の条件や価格に影響を与えます。供給と需求の関係が重要です。特定の専門分野で、受託者の供給が少なく、需求が高い場合、委託者はより高い報酬を支払う必要があります。また、競争状況も関係します。同じ業務を受託できる候補者が多い場合、委託者は有利な条件で嘱託を行うことができます。さらに、法規制も影響を与えます。例えば、医療や金融などの規制が厳しい業務において、委託者と受託者は法規制を遵守しなければなります。

契約条件

契約条件は嘱託の進行と成果を保障する重要な要素です。報酬条件は、受託者の積極性を左右します。合理的な報酬を設定することで、受託者はより高品質の成果物を提供する可能性が高くなります。また、成果物の評価方法も重要です。委託者は、どのような基準で成果物を評価するかを明確にする必要があります。さらに、変更管理条件も不可欠です。業務進行中に要求が変更された場合、どのような手続きを踏むか、どのようなコストを負担するかを契約に明確に記載する必要があります。

嘱託の分析方法

成果評価

成果評価は嘱託の有効性を判断する重要な方法です。委託者は、契約で定められた成果物と目標を照らして、受託者が提供した成果を評価します。例えば、ソフトウェア開発の嘱託では、完成したソフトウェアが要求された機能を全て実装しているか、バグが少ないかなどを評価します。また、時間管理についても評価します。指定された期限内に成果物が完成したかどうかを確認します。さらに、コスト対効果を分析します。支払った報酬と得られた成果が見合っているかどうかを検討します。

進捗管理

進捗管理は嘱託をスムーズに進行させるための手段です。委託者は、定期的に受託者との連絡を取り、業務の進捗状況を確認します。例えば、週に一度の電話会議や月に一度の報告書の提出を要求することで、業務が計画通りに進んでいるかどうかを把握することができます。また、進捗が遅れている場合、原因を特定し、対策を講じる必要があります。例えば、人手不足や技術的な問題が原因である場合、解決策を探します。

受託者の溝通

受託者の溝通は嘱託の成功にも関係します。委託者は、受託者とのコミュニケーションを良好に保つ必要があります。例えば、業務開始前に、詳細な説明会を開き、業務内容、目標、期待値などを伝えます。また、業務進行中に、受託者の質問に迅速かつ正確な回答を提供することで、コミュニケーションをスムーズに保つことができます。さらに、受託者が意見や提案を持つ場合、積極的に聞き入れ、必要に応じて採用することで、嘱託の成果を向上させることができます。

市場比較

市場比較は嘱託の条件を最適化するための方法です。委託者は、同じ業務を他の受託者に依頼する場合の条件を調査します。例えば、同じ法律サービスを複数の法律事務所に問い合わせ、報酬、サービス内容、実績などを比較します。また、受託者も、自らの条件と市場の平均水準を比較し、競争力を維持するための改善策を探します。例えば、ソフトウェア開発者は、同業者の報酬水準と比較し、自らの価格を合理的に設定することで、受託機会を増やすことができます。

リスク分析

リスク分析は嘱託における潜在的な問題を予測し、対策を講じるための方法です。委託者は、業務の性質、受託者の能力、市場環境などを考慮して、リスクを識別します。例えば、受託者が業務途中で倒産する可能性や、法規制が変更される可能性などを考慮します。また,一旦識別されたリスクに対して、予防策を講じます。例えば,契約に倒産時の対策条項を追加し、法規制の変更を定期的に監視することで、リスクを最小化することができます。

嘱託を改善する施策

委託者の能力向上

委託者の能力向上は嘱託の質を高めるための重要な施策です。委託者は、自社のニーズをより精確に分析する能力を養う必要があります。例えば、業務の詳細な分解や、長短期の目標設定を行うことで、委託内容を明確にすることができます。また,受託者を選抑する能力を向上させます。専門的な採用サービスを利用したり、過去の実績を詳細に調査することで、最適な受託者を選ぶことができます。さらに,契約管理能力を強化します。契約の条項をより慎重に作成し、履行状況を定期的に監視することで,嘱託の成功を保障することができます。

受託者の育成

受託者の育成も嘱託を改善するための手段です。受託者は、自らの専門知識を常に更新する必要があります。例えば、定期的に参加するセミナーや、最新的な研究成果を学習することで、専門性を維持・向上させます。また、コミュニケーション能力を育成します。ビジネスコミュニケーションのコースを受講したり、実践を通じて委託者とのコミュニケーションを改善することで、嘱託の進行をスムーズにすることができます。さらに、時間管理能力を強化することも重要です。プロジェクト管理の手法を学び、タスクの優先順位を適切に設定し、期限内に成果物を完成させる確率を高めます。

契約の改善

契約の改善は嘱託の円滑さを担保するために欠かせません。委託者と受託者は、契約書の条項をより詳細かつ柔軟に設定する必要があります。例えば、成果物の詳細な仕様を明記し、評価の基準を数値化することで、双方の認識が一致しやすくなります。また、変更管理の手続きを簡素化し、合理的なコスト負担の仕組みを作ることで、業務途中の要求変更にもスムーズに対応できます。さらに、契約の履行期間を明確にし、遅延に対する罰則や救済措置を定めることで、双方が契約を遵守するように促します。

情報共有の強化

情報共有の強化は嘱託の効率を高める鍵となります。委託者は、自社の組織構造、業務流れ、関連する情報資源などを受託者に十分に開示する必要があります。例えば、ソフトウェア開発の嘱託では、既存システムの構成やデータベースの仕様を詳細に説明することで、受託者が開発作業をスムーズに進められます。また、受託者も、自身の進捗状況、問題点、解決策などを定期的に委託者に報告することで、情報の滞りなく循環が保証されます。さらに、双方は、共有する情報のセキュリティを確保するための措置を講じ、機密情報の漏洩を防ぎます。

業務プロセスの最適化

業務プロセスの最適化は嘱託を成功に導くための重要なステップです。委託者は、業務を委託する前に、自社内部の業務流れを整理し、委託部分との連携をスムーズにするための手順を作る必要があります。例えば、製造業が部品の設計を嘱託する場合、受注から納品までの全ての工程を見直し、受託者との情報交換のタイミングと方法を最適化します。また、受託者も、自身の作業プロセスを効率化するための工夫をします。例えば、複数の小タスクを並行して進めることができるように計画を立て、全体の工期を短縮します。

嘱託の将来展望と課題

デジタル化と嘱託

デジタル化の進展は嘱託に大きな影響を与えています。オンラインプラットフォームの普及により、委託者と受託者のマッチングがより容易になります。例えば、専門技能を持つ自由職業者が、デジタルプラットフォームに登録し、自分のサービスを全世界にアピールすることができます。一方で、デジタル化に伴うセキュリティリスクも高まります。例えば、機密情報を含む業務を嘱託する場合、データの保護が重要な課題となります。また、遠隔地の受託者を活用する場合、時間差や文化的な違いによるコミュニケーション障害が生じる可能性があります。

グローバル化と嘱託

グローバル化が進む中で、嘱託も国境を越えて行われるようになります。多国籍企業は、海外の専門家や企業に業務を委託することで、コストメリットや異文化の知識を活用することができます。例えば、アメリカの広告代理店が、インドのデザインチームに広告素材の制作を嘱託することで、低コストで高品質的な作品を得ることができます。ただし、グローバルな嘱託には、法規制の違いや通貨の変動などのリスクが伴います。例えば、一部の国では、特定の業務を外国人に委託することが制限されています。また、為替レートの変動が報酬の支払いに影響を与えることがあります。

人材育成と嘱託

人材育成と嘱託は密接に関連しています。企業は、嘱託を通じて内部人材の育成にもつながる機会を活用することができます。例えば、外部の専門家を嘱託した際に、社内の若手社員をチームに参加させ、現場での学習を通じて専門知識と技能を身につけさせます。また、受託者も、嘱託を通じて自分の能力を向上させ、新たなクライアントを獲得するためのネットワクキャプを構築することができます。ただし、人材育成と嘱託をうまく融合させるには、適切なメンタリングやフォローが必要です。例えば、社内のメンターが若手社員を指導し、受託者がクライアントの期待を満たすようにサポートすることが重要です。

社会変化と嘱託

社会の変化に伴い、嘱託の内容や形式も変化しています。例えば、環境問題が注目される中で、企業は、エコフレンドリーな技術開発や環境評価などの業務を専門の機構に嘱託するようになります。また、高齢化社会の進展により、医療や介護関連の嘱託が増加しています。例えば、介護サービスを専門の業者に委託することで、高齢者の家族が負担を軽減することができます。ただし、社会変化に対応する嘱託には、新たな規制や倫理的な問題が生じる可能性があります。例えば、エコ技術開発の嘱託では、技術の安全性や環境影響評価の基準が厳格化されています。

嘱託改善の課題と対策

嘱託を改善するには、いくつかの課題があります。まず、信頼の構築が難しい場合があります。委託者と受託者が初めて提携する場合、互いの能力と信頼性を確認するには時間がかかります。対策としては、事前に詳細な情報交換を行い、参考実績や評価を共有することで、信頼を早く構築することができます。次に、柔軟な契約の設計が難しいことがあります。業務の性質が複雑で、要求が変化する可能性が高い場合、契約を柔軟に設計することが難しくなります。対策は、予測可能な変更項目を事前に列挙し、それに対応する契約条項を作成することです。また、人材の流動性が高いことが課題です。受託者が頻繁に変動する場合、業務の継続性が損なわれる可能性があります。対策は、受託者を複数候補に設定し、業務の移管手続きを簡素化することで、人材流動による影響を最小化することができます。さらに、持続的な改善のためのフィードバックが不足しています。嘱託が終了した後、委託者と受託者が互いにフィードバックを行うことで、次回の嘱託を改善することができますが、実際にはこれが十分に行われていないことがあります。対策は、嘱託終了後に必ずフィードバックを行い、その結果を次回の嘱託計画に反映することです。