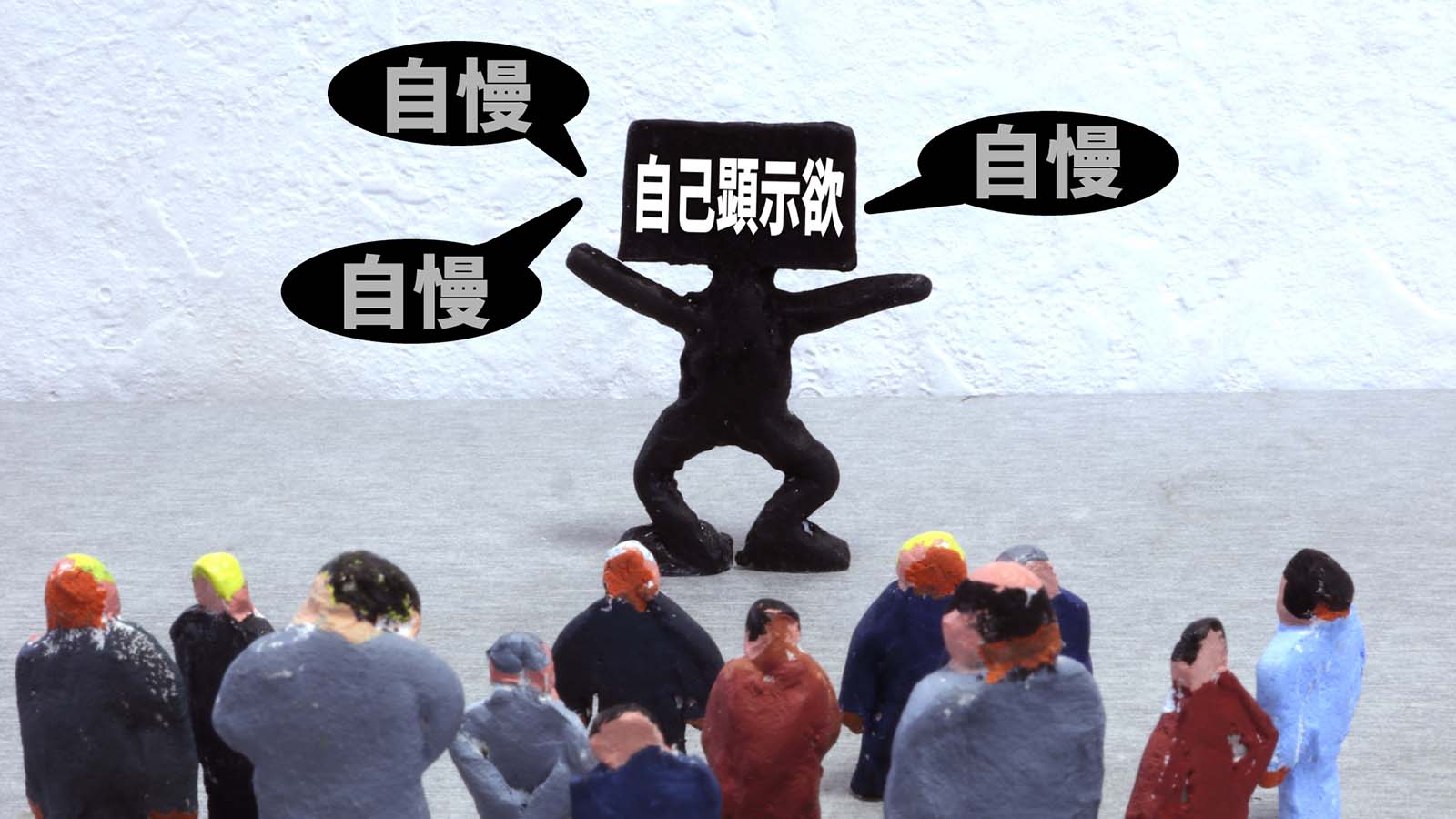

現代社会において、SNS の普及などにより、顕示欲が表現される場が増え、我々は日々、たくさんの「顕示」に触れています。しかし、この顕示欲が過度になると、人間関係に支障をきたしたり、自己評価にも影響を与えることがあります。一方で、適度な顕示欲は自己アピールや社会の進歩に役立つこともあります。本稿では、顕示欲の本質や原因、それがもたらす影響について詳しく解説します。

顕示欲とは何か

顕示欲の定義

顕示欲とは、人が自らの存在や能力、所有物などを他者に対して積極的に示し、認められたいという欲求のことです。これは、人間が社会的な存在として生きる上で自然に生じる心理現象の一つで、多様な形で表れます。たとえば、スマートフォンで自慢の旅行先の写真を投稿したり、仕事での業績を強調したりする行為が、顕示欲の表れと考えられます。心理学においては、顕示欲は人間の基本的な社会的欲求の一つと位置付けられており、精神分析学の創始者であるフロイトは、人間の行動には意識的・無意識的な欲求が深く関与しており、顕示欲もその一環であると考えています。現代社会における情報技術の発展により、SNS やブログなどを通じて、人々は自らの生活や持ち物、体験を簡単に広く公開できるようになり、これが顕示欲の表現の場を拡大させています。

顕示欲の普遍性

顕示欲は、あらゆる年齢層や文化圏において見られる普遍的な心理現象です。子供たちが新しいおもちゃを持って友達に見せびらかす行為や、若者が最新のファッションアイテムを身につけて周囲の注目を集めること、そして大人が自社の成功や地位を強調することなど、どの世代にも顕示欲は存在します。また、異なる文化圏でも、人々は自らの強みや持ち物を他者に知らせることで、社会的な承認を求めています。アメリカやヨーロッパの文化圏では、自己アピールや自己宣伝が比較的容認されており、人々は自らの才能や業績を積極的に示すことが多い一方、アジアの文化圏では、謙虚さが重視されることがありますが、それでも、家族や友人の間では、自らの子供の成功や持ち物を自慢することは一般的です。このように、文化によって顕示欲の表現方法や受け取り方は異なりますが、欲求自体は普遍的に存在するのです。

顕示欲の心理学的背景

心理学的には、顕示欲は自己肯定感や自己実現の欲求と深く関連しています。人間は、自分自身の存在や能力が他者に認められることで、自己肯定感を得ることができます。そして、自己肯定感が高いことは、心理的な健康や幸福感にもつながります。また、自己実現の欲求を満たすためにも、人は自らの能力や成果を他者に示し、社会的な承認を得ようとします。アブラハム・マズローの欲求階層理論によれば、人間の欲求は生理的欲求、安全保障の欲求、愛と所属の欲求、尊重の欲求、自己実現の欲求という 5 つの階層に分けられ、顕示欲は尊重の欲求や自己実現の欲求に深く関係しています。他者からの認められることで、人は自分自身を尊重されていると感じ、自己実現に向かう一歩となるのです。

顕示欲の社会的意義

社会的には、顕示欲は人々を動機付ける力となることがあります。たとえば、企業において社員が業績を競い合うことで、組織全体の生産性が向上することがあります。また、アーティストやクリエイターが自らの作品を世に出して注目を集めることで、文化や芸術の発展にもつながります。しかし、顕示欲が過度になると、逆に社会的な問題を引き起こすこともあります。たとえば、企業において社員が業績を競い合うことで、生産性が向上する一方、過度な競争によって社内に対立や嫉妬が生まれ、チームワークが損なわれることもあります。また、アーティストが自らの作品を世に出して注目を集めることで文化や芸術が発展する一方、一部のアーティストが過度に自己宣伝し、本当の才能が見えにくくなることもあります。また、社会的な不平等が拡大する要因にもなり得ます。高所得者が自らの富を誇示することで、低所得者に不満や嫉妬を感じさせることがあります。

本稿の目的

本稿では、顕示欲について詳細に解説し、その原因、表現形式、影響、対策などについて考察します。また、現代社会における顕示欲の変化や、それが人間関係や社会に与える影響についても分析します。これにより、顕示欲をより深く理解し、適切に対処する方法を探ることを目的としています。現代社会における SNS の普及や情報の爆発的な増加により、顕示欲の表現方法や影響が大きく変化しています。本稿では、これらの変化を捉え、顕示欲に関する最新の研究成果や事例を紹介しながら、読者にとって実践的なアドバイスを提供することを目指しています。

顕示欲の原因と背景

自己肯定感の追求

人は、自分自身の存在や能力が他者に認められることで自己肯定感を得ることができます。そのため、顕示欲は自己肯定感を追求するための手段として生じることがあります。たとえば、仕事で優秀な成果を上げた社員が、その業績を上司や同僚に知らせることで、自己肯定感を高めることができます。また、学生が成績優秀なことを友達や家族に見せることで、自己肯定感を得ることができます。心理学の研究によると、自己肯定感が高い人は、ストレスに強く、心理的な健康状態も良好であることがわかっています。そのため、人は自らの能力や成果を他者に示すことで、自己肯定感を高め、心理的な健康を維持しようとするのです。また、自己肯定感が高い人は、新しいことに挑戦する意欲も高く、自己成長にもつながることが知られています。

社会的地位の獲得

社会的地位を高めるためにも、人は顕示欲を持つことがあります。自らの財産や地位、学歴などを他者に示すことで、社会的な評価を高め、地位を獲得しようとするのです。例えば、高級車や高級住宅を所有することで、周囲からの尊敬や信頼を得ようとする人がいます。また、著名な大学の卒業生であることを強調することで、社会的な地位を高めようとする人もいます。社会心理学の研究によると、社会的地位は人間の心理的な幸福感に大きな影響を与えます。高い社会的地位を持つ人は、他者からの尊敬や信頼を得ることができ、自己肯定感も高まります。そのため、人は自らの財産や学歴、地位などを他者に示すことで、社会的地位を高め、幸福感を得ようとするのです。しかし、社会的地位を獲得するために過度に顕示欲を示すことで、周囲からの反発を招くこともあります。

愛情や関心の求め

愛情や関心を求めるためにも、人は顕示欲を示すことがあります。自分自身のことや持ち物を他者に見せることで、相手からの愛情や関心を引き出そうとするのです。たとえば、子供が新しいおもちゃを持って親に見せることで、親の愛情や賞賛を求めることができます。また、恋人同士が自らの趣味や才能を相手に見せることで、相手からの関心を深めようとすることがあります。子ども時代から、人は自らのことを他者に示すことで愛情や関心を求める傾向があります。家族や友人からの愛情や関心を得ることは、人間の心理的な成長にとって重要です。しかし、愛情や関心を求めるために過度に顕示欲を示すことで、相手に負担を感じさせることもあります。また、相手からの反応が期待通りでない場合、失望や不安を感じることもあります。

競争意識の影響

競争意識が強い人は、顕示欲も高まる傾向があります。他者との競争において自らの強みを示すことで、勝ち抜こうとするのです。例えば、スポーツ選手が自らの記録や成績を公開することで、他の選手との競争を明示することがあります。また、企業においても、競合他社との競争において自社の製品やサービスの優位性を強調することで、市場シェアを拡大しようとすることがあります。競争意識が強い人は、他者との比較を重視し、自らの強みをアピールすることで勝ち抜こうとします。このような競争意識は、人を成長させる原動力となる一方、過度になると、嫉妬や対立を引き起こすこともあります。また、競争において常に勝つことができない場合、自信を失い、心理的な問題を引き起こすこともあります。

環境や文化の影響

環境や文化も顕示欲に大きな影響を与えます。たとえば、メディアや SNS が普及した現代社会では、人々は自らの生活や成果を簡単に公開できるようになりました。このため、顕示欲が増大する傾向があります。また、異なる文化圏では、顕示欲的表現や受け取り方が異なります。例えば、ある文化では自慢することが許されている一方、別の文化では謙虚さが重視されることがあります。SNS の普及により、人々は自らの生活や持ち物、体験を簡単に広く公開できるようになりました。このため、自らのことをアピールする機会が増え、顕示欲が増大する傾向があります。また、異なる文化圏では、顕示欲の表現や受け取り方が異なります。アメリカやヨーロッパの文化圏では、自己アピールや自己宣伝が比較的容認されており、人々は自らの才能や業績を積極的に示すことが多い一方、アジアの文化圏では、謙虚さが重視されることがありますが、それでも、家族や友人の間では、自らの子供の成功や持ち物を自慢することは一般的です。

顕示欲の表現形式

自己宣伝

自己宣伝は、顕示欲の最も典型的な表現形式の一つです。人は自らの能力や成果、所有物などを積極的に宣伝することで、他者に認められようとします。たとえば、セールスマンが自社の製品の魅力を強調して顧客に売り込うことや、アーティストが自らの作品を展示して注目を集めることが、自己宣伝の例です。また、SNS を利用して自らの日常生活や趣味、才能などを投稿することも、自己宣伝の一種です。近年では、セルフブランディングが人気を集めており、個人が自らの強みや魅力点を明確にして、社会に向けてアピールすることが一般的になっています。このような自己宣伝は、求職活動や起業、コンテンツ創作など様々な分野で重要な役割を果たしています。ただし、自己宣伝が過度になると、周りの人に不快感を与えることもあり、逆に評判を損ねることにもつながります。

誇示的な行動

誇示的な行動は、自らの地位や財産、能力などを誇示するための行動です。例えば、高級車を運転して街を走ることや、高級ブランドの商品を身につけること、有名人や著名な人との交流を強調することなどが、誇示的な行動の例です。これらの行動は、周囲の人に対して自らの社会的な地位や富をアピールするためのものです。このような誇示的な行動は、一部の人にとっては社会的な承認や尊敬を得る手段として機能しますが、多くの場合、周りの人に対しては圧力を与えることもあります。また、誇示的な行動が目的だけのために行われると、その人自身の内面が空虚になることも懸念されます。心理学的には、このような行動は、自己肯定感が低く、他者の評価に依存しすぎている人が行うことが多いと考えられています。

自慢話

自慢話は、自分自身のことや持ち物、家族などを自慢するための会話です。たとえば、自分の子供が成績優秀だったり、自宅が豪華だったりすることを話すことが、自慢話の例です。自慢話は、相手に対して自らの幸せや成功をアピールするためのもので、しばしば周囲の人に不快感を与えることがあります。自慢話をする人は、自らのことを中心に話を進めるため、相手の話を聞く機会を奪うことがあります。このため、自慢話が多すぎると、人間関係を損なうことにつながります。また、自慢話は、自分自身の評価を高めるために行われることが多いですが、実際には相手の評価を下げることにもつながることがあります。適度な自慢話は、人間関係を楽しくすることもできますが、過度になると、周りの人から避けられることがあります。

競争心の表現

競争心を表現することも、顕示欲の一つの表現形式です。人は他者との競争において自らの強みを示し、勝ち抜こうとすることで、顕示欲を満たそうとします。例えば、スポーツの試合で自らの実力を発揮して勝利を収めることや、仕事での業績を競い合うことが、競争心の表現の例です。また、学業においても、成績を競い合うことで、自らの能力を他者に示そうとすることがあります。競争心は、人を前向きに動かす原動力となることがありますが、過度になると、嫉妬や対立を引き起こすこともあります。また、競争において常に勝つことができない場合、自信を失い、心理的な問題を引き起こすこともあります。適度な競争心は、自己成長や社会の進歩に役立つ一方、過度な競争心は、人間関係や心理的な健康にマイナスの影響を与えることがあります。

コミュニケーションにおける強調

コミュニケーションにおいて、自分自身の意見や経験、知識などを強調することも、顕示欲の表現形式の一つです。たとえば、会議で自分の提案を強力に主張することや、友人との会話で自分の経験を詳細に語ることが、コミュニケーションにおける強調の例です。これらの行動は、相手に対して自らの存在や能力をアピールするためのものです。しかし、コミュニケーションにおける強調が過度になると、相手の意見を無視することにつながり、対話が成立しなくなることもあります。また、自分自身の意見や経験を強調するだけで、相手との共感や理解を深めることができない場合もあります。コミュニケーションにおいては、自分自身の主張を通じて、相手との関係を深め、共通の理解を得ることが大切であり、そのためには、適度な強調と相手の意見への尊重が必要です。

顕示欲の影響

人間関係への影響

顕示欲が過度になると、人間関係に悪影響を与えることがあります。自慢話や誇示的な行動は、相手に不快感を与え、信頼関係を損なうことがあります。また、競争心が過度に強まると、他者を敵視するようになり、協力的な関係を築くことが困難になります。一方、適度な顕示欲は、自己紹介や自己アピールに役立ち、人脈を広げることができます。人間関係において、相手の気持ちを尊重し、適度な自己開示を行うことが大切です。過度な顕示欲で相手を不快にさせると、人脈が狭まることもあります。また、人間関係における信頼は、互いの誠実さや理解によって築かれますが、過度な顕示欲で信頼関係が損なわれると、修復するのが困難なこともあります。一方、適度な顕示欲で自分の魅力や能力を相手に知らせることで、新しい友達や仕事上のパートナーを得ることができます。

自己評価への影響

顕示欲は自己評価にも影響を与えます。自らの能力や成果を他者に認められることで、自己肯定感が高まり、自己評価が向上することがあります。しかし、過度な顕示欲で自己評価が高すぎると、現実から乖離した自己認識を持つことになり、逆に失敗や挫折に直面しやすくなります。また、他者の評価に依存しすぎることで、自己評価が不安定になることもあります。自己評価は、自己肯定感や自信に深く関係しています。他者からの認められることで自己肯定感が高まることは確かですが、それが唯一の基準になると、自己評価が不安定になります。また、過度な顕示欲で自己評価が高すぎると、実際の能力や成果とのギャップが大きくなり、周りの人からの評価が下がることもあります。自己評価を安定させるためには、自己内省や自己啓発を通じて、自己を客観的に見つめることが大切です。

社会的な影響

社会的には、顕示欲が適度にあることで、競争や進歩が促進されることがあります。企業において社員が業績を競い合うことで、組織全体の生産性が向上することがあります。また、アーティストやクリエイターが自らの作品を世に出して注目を集めることで、文化や芸術の発展にもつながります。しかし、顕示欲が過度になると、社会的な不平等や嫉妬、争いなどの問題を引き起こすことがあります。社会において、競争は進歩の原動力となることがあります。企業における業績競争や、アーティスト間の作品の競争は、新しい技術やアイデアを生み出すことができます。しかし、過度な顕示欲で社会的な不平等が拡大すると、社会的な不安定要素が増えることもあります。また、嫉妬や争いが社会に蔓延すると、人々の幸福感が低下することも懸念されます。社会的な公平性や協調性を保つためには、顕示欲を適度に抑制することが求められます。

消費行動への影響

顕示欲は消費行動にも大きな影響を与えます。自らの地位や財産、趣味などをアピールするために、高級ブランドの商品や贅沢品を購入することがあります。また、SNS を通じて自らの生活をアピールするために、旅行やレストランでの贅沢な消費を行うことがあります。これらの消費行動は、経済的な負担を増やすことがあり、また、環境にも影響を与えることがあります。SNS の普及により、自らの生活をアピールすることが容易になり、これが消費行動に大きな影響を与えています。高級ブランドや贅沢品を購入することで、自らの社会的な地位や富をアピールする人がいますが、これらの商品は一般的に高価であり、経済的な負担を増やすことがあります。また、旅行やレストランでの贅沢な消費も、環境に与える影響が大きいことが指摘されています。消費行動においては、自己の実情や環境への配慮をしながら、適度な消費を心がけることが大切です。

心理的な影響

心理的には、顕示欲が過度になると、不安やストレス、嫉妬などの感情を引き出すことがあります。自らの能力や成果が他者に認められないことで、不安やストレスを感じることがあります。また、他者の成功や幸せを見て嫉妬を感じることがあります。一方、適度な顕示欲で自己肯定感が高まることで、幸福感や自信が増すことがあります。心理的な健康において、自己肯定感は重要な要素です。適度な顕示欲で自己肯定感が高まることで、幸福感や自信が増し、心理的な健康状態が良好になることがあります。しかし、過度な顕示欲で他者との比較を繰り返すと、不安やストレス、嫉妬などの感情が生まれ、心理的な健康にマイナスの影響を与えることがあります。心理的な健康を維持するためには、自己を受け入れ、他者との比較を避けることが大切です。

顕示欲に対する対策

自己意識の高め

自己意識を高めることで、顕示欲を適切に管理することができます。自分自身の強みや弱み、価値観、目標なることを明確に把握することで、不必要な顕示欲を抑制することができます。また、自己肯定感を高めるために、自己啓発や学習に励み、自分自身の能力を伸ばすことが重要です。自己意識を高めるには、定期的な自己反省が有効です。日記をつけたり、静かな時間を設けて自分自身の行動や考え方を振り返ることで、自分自身の強みや弱みを客観的に見つめることができます。また、自己啓発書籍や講演会、セミナーなどを通じて、新しい知識や考え方を吸収し、自分自身を成長させることができます。自己意識が高まると、自分自身の価値や目標が明確になり、不必要な顕示欲を抑制することができます。

謙虚さの養成

謙虚さを養成することで、過度な顕示欲を抑制することができます。他人の意見や成果を尊重し、自らの成功や能力を大げさに誇示しないように心がけましょう。また、感謝の気持ちを忘れずに、自分自身が得たものに対して感謝することで、謙虚さを育むことができます。謙虚さを養成するためには、まず他人の意見を真摯に受け入れることが大切です。相手の立場を理解し、彼らの考え方やアプローチを尊重することで、自分自身の視野が広がります。また、自らの成功や能力を誇示する代わりに、それを達成するまでの努力や苦労を話すことで、相手に共感を呼び起こすことができます。感謝の気持ちを忘れずに、自分自身が得たものに対して感謝することで、謙虚さが育まれます。他人の助けや幸運に感謝することで、自らが特別な存在ではないことを意識することができます。

人間関係の改善

人間関係を改善することで、顕示欲が過度になることを防ぐことができます。他人との信頼関係を築き、協力的な関係を育むことで、自らの存在や能力が自然に認められるようになります。また、相手の話を真摯に聞き、共感することで、人間関係を深めることができます。人間関係を改善するためには、まず相手の気持ちを理解することが大切です。相手の立場に立って考え、彼らの喜びや苦しみを感じ取ることで、信頼関係を築くことができます。また、協力的な関係を育むためには、自らの能力を活かして相手を助けることが重要です。仕事や日常生活において、相手のために何かをしてあげることで、協力関係が深まります。相手の話を真摯に聞き、共感することで、人間関係を深めることができます。相手の話を中断せずに聞き、彼らの気持ちに共感することで、相手から信頼されることができます。

消費行動の見直し

消費行動を見直して、不必要な消費を抑制することで、顕示欲による経済的な負担を軽減することができます。高級ブランドの商品や贅沢品を購入する前に、本当に必要なのかを考え、自己の実情に合った消費を心がけましょう。また、環境に配慮した消費行動を行うことで、社会的な責任感も高めることができます。消費行動を見直すためには、まず自分自身の消費習慣を分析することが大切です。自分がどのような商品やサービスにお金を使っているか、それが本当に必要なものなのかを考えましょう。高級ブランドの商品や贅沢品を購入する前に、それが自らの生活に何をもたらすのかを考え、本当に必要なのかを判断します。また、環境に配慮した消費行動を行うことで、社会的な責任感も高めることができます。再利用可能な製品を選ぶ、エコフレンドリーな商品を購入するなど、環境にやさしい消費行動を心がけましょう。

心理的な調整の強化

心理的な調整を強化することで、顕示欲が引き起こす不安やストレス、嫉妬などの感情をコントロールすることができます。瞑想や深呼吸、運動などを通じて、心を落ち着かせ、自己を受け入れることが重要です。また、他者との比較を避け、自分自身の道を進むことで、心理的な健康を維持することができます。心理的な調整を強化するためには、まず瞑想や深呼吸を定期的に行うことが有効です。瞑想や深呼吸を通じて、心を落ち着かせ、自分自身の内面を見つめることができます。また、運動を通じて、ストレスホルモンを排出し、ポジティブな感情を生み出すことができます。他者との比較を避け、自分自身の道を進むことで、心理的な健康を維持することができます。自分自身の目標や価値観に基づいて行動し、他者の成功や幸せに左右されないように心がけましょう。自分自身の成長や進歩を大切にし、自己肯定感を高めることで、心理的な健康を維持することができます。

顕示欲を上手に管理して

顕示欲の理解と受け入れ

顕示欲は人間が持つ自然な欲求の一つであり、理解して受け入れることが大切です。しかし、それが過度になって人間関係や自己評価、社会的な問題を引き起こさないように、適切に管理する必要があります。本稿では、顕示欲の原因、表現形式、影響、対策などについて詳しく解説しました。これらの知識を生かして、自分自身の顕示欲を理解し、適切に管理することで、より健康的で充実した人生を送ることができます。

日常生活における対策の実践

日常生活においては、自己意識を高め、謙虚さを養成し、人間関係を改善し、消費行動を見直し、心理的な調整を強化することで、顕示欲を上手に管理することができます。これらの対策は、一度に全部を行う必要はありません。自分に合った方法を選び、少しずつ実践していくことが大切です。また、自分自身が顕示欲を過度に示していることに気づいたときは、直ちに反省し、対策を講じることが重要です。

未来への展望

未来においても、顕示欲は人間社会において重要な要素の一つとして存在するでしょう。しかし、社会の進歩とともに、顕示欲の表現形式や受け取り方も変化していくでしょう。そのため、常に新しい知識や考え方を吸収し、自分自身の顕示欲を適切に管理することが求められます。また、社会全体としても、顕示欲が引き起こす問題を解決するために、教育や啓発、制度などの整備が必要です。これらの取り組みによって、顕示欲が人間社会をより良い方向に動かす原動力となることが期待されます。